こちらの記事をご覧になってから読んでください。

ギズモードがパソコンの充電に関する記事を書いていたんだけど、間違っていると思うからその理由と対策を記事にすることにする。

記事の内容

記事の内容を要約するとこんな感じだった。

- 記事の内容としてはバッテリーが満充電だと負荷がかかる

- 充電最適化機能は信用するな

- 充電し続けるのは悪い

- 満充電になったら給電をやめること

という内容である。

この記事の問題点

問題点はパソコンメーカーに問い合わせていないことなんだ。

パソコンメーカーごとにバッテリー制御のプログラムが存在するはずだし、何よりメーカーもバッテリーが弱らないようにするはずである。メーカーもバカではない。

充電しっぱなしでいいと思う理由

実際問題なぜ充電しっぱなしでいいと思うかというと、直接給電とバッテリーの制御が優秀だからという理由だ。

直接給電とは

充電器に繋いでいる時にバッテリーではなく、充電器からの電力を使って駆動することだ。

接続した充電器から電力の供給がバッテリーを介さずに直接行われるんだ。それによってバッテリーの発熱や劣化を防ぐことができ、バッテリーの寿命を延ばすことができる。

100%は実際に100%ではない

100%の表示は実際はバッテリーとしては100%ではないのを理解していないのが問題だ。というのも満充電状態でもバッテリーが100%以下の充電量になるようにメーカーによってプログラムされている。

満充電で充電し続けるとバッテリーが急激に劣化するからなんだ。

ゲーミングノートの場合

ゲーミングノートというゲーム用や動画編集用に特化した映像出力の能力が高いパソコンがあるんだけど、それは給電されていないとdGPU(グラフィックボード)が使われない設定となっている。

給電されていないと本来の性能が発揮されないようにメーカーが設定していることが多い。つまり、繋ぎっぱなし運用を推奨していることになる。

直接給電を使うには

直接給電を使う方法を紹介する。WindowsとMacで違うんだけど、Windowsはメーカーによっても違うのでそれぞれ解説していく。

アプリがある

windowsであれば直接給電の機能を備えたアプリがある。俺はレノボのパソコンを使っているからそれ以外のものについては画像では説明出来ないんだけど解説する。

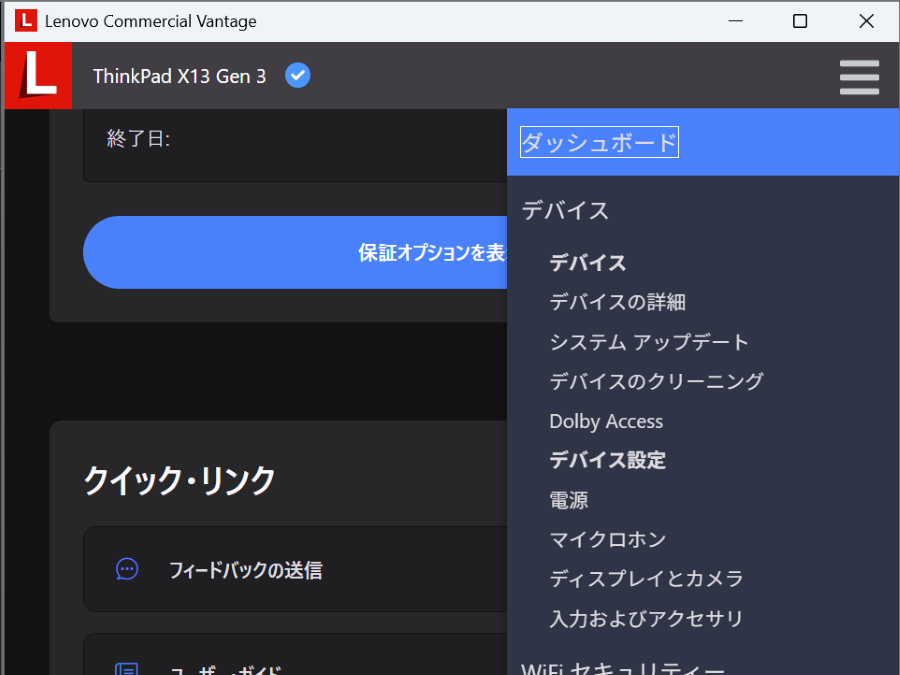

LenovoのPCはLenovo commercial Vantageというアプリで設定可能。ダッシュボードから電源を押す。

バッテリーのしきい値

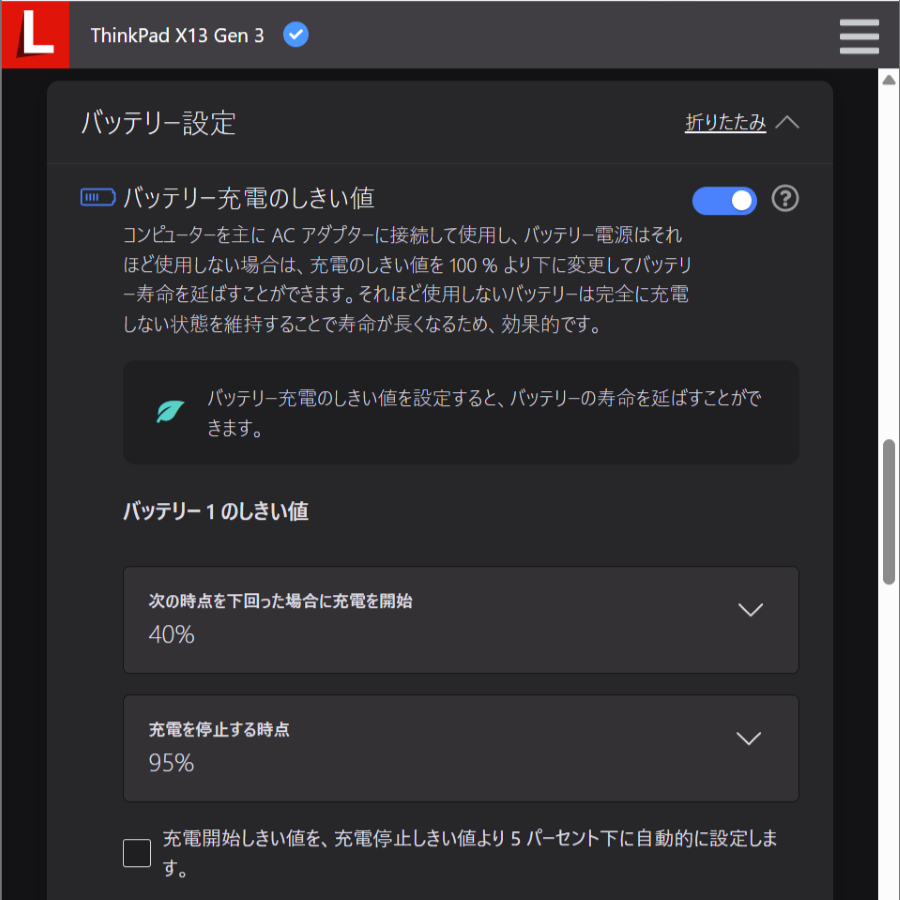

バッテリー設定からバッテリー充電のしきい値をオンにする。

これで40%を下回ったら充電し、95%になればこれ以上充電しない制御になっている。

他のメーカーは?

dynabookならdynabookセッティング、FMVならバッテリーユーティリティ、NECはLAVIEかんたん設定、HPはHP Power Manager、DELLはDell Power Manager等で設定可能だ。

Macの場合

WindowsじゃなくてMacユーザーも充電の最適化を使うことで80%のままバッテリーを保護することができる。

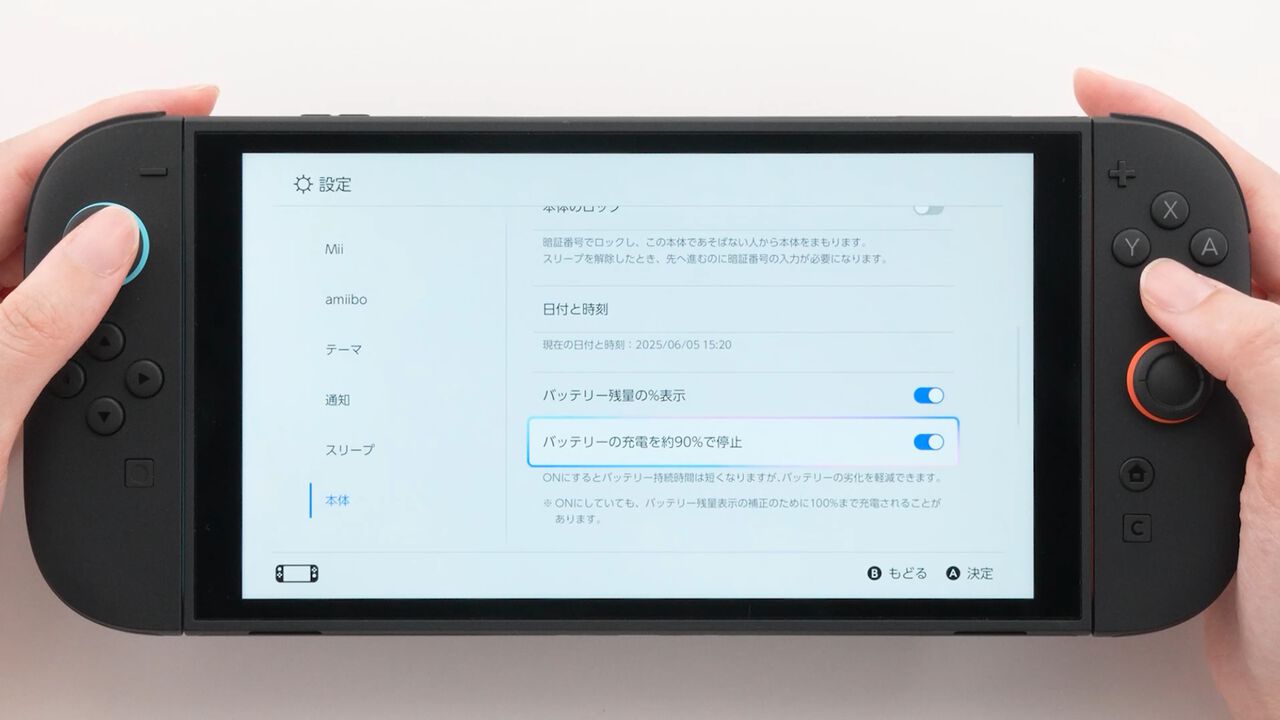

switch2も対応

同様の機能はswitch2のバッテリーも対応する。バッテリーの充電設定からバッテリーの充電を90%で停止をオンにすることでバッテリーを保護することができる。

実際の例はどう?

じゃあ実際にはどれぐらいバッテリーが保護できるかなんだけど、俺のノートパソコンは2年間使っているんだ。バッテリーのサイクル(0%から100%までの充電を1サイクルとする)によると24回だ。

バッテリーの利用は1ヶ月に1回フル充電している計算となっている。

ほとんど充電器に繋げる環境で使っているからほとんどバッテリー駆動は使っていない。これがバッテリー駆動を多用していたら500サイクルは軽く超えていると思う。

情報発信の責任

ギズモードはガジェット情報の大手メディアといっていいだろう。そのような媒体が取材もせずにブロガーレベルの記事を掲載しているのは残念だ。

ギズモードのダブスタ

そもそも、これがダメならギズモードでおすすめしているモバイルバッテリーになる充電器は劣化するから使ってはいけないことになるんだ。

一体型のモバイルバッテリー。充電が100%になれば直接給電されるだろう。

結論

このようなメーカーに取材することをせずに記事を書いたギズモードはメディア失格だと思う。

やはり大手メディアに求められるのは個人では出来ない取材力や情報の正確性などの部分だ。製品発表会に参加することや企業に対する質問などメディアでなければ出来ないことは多い。

一方、商品紹介やセール情報などはアフェリエイトや案件が絡んでいるのが事実だ。そして、メディアの看板を背負っている以上、個人ブロガーのような歯に衣着せぬ情報発信は無理だ。「この商品はクソ」なんて言えないし書けない。

専門家によって意見は様々

今回は大学教授という専門家には取材をし、意見を求めた。一方、メーカーのバッテリーの制御担当などへの取材はしていない。一つの意見を元に語られた記事に過ぎない。

専門家の数だけ意見があると言うように専門家によって意見は様々なんだ。だからシンポジウムやワークショップなどで意見を交換し、議論をする。

新型コロナの専門家会議なんかも記憶に新しい。様々な意見が出ていたと記憶している。

メディアに対する姿勢

つまり、情報は疑うことが重要で「この情報は本当か?」「どの立場から書かれた記事か?」ということを考える必要がある。

情報リテラシーが重視される時代となった。